說了這麼多,已經忍不住要開始動手做做看了吧!接下來後端都會使用 Express 進行示範,可搭配 Stackblitz 的範例服用:連結。

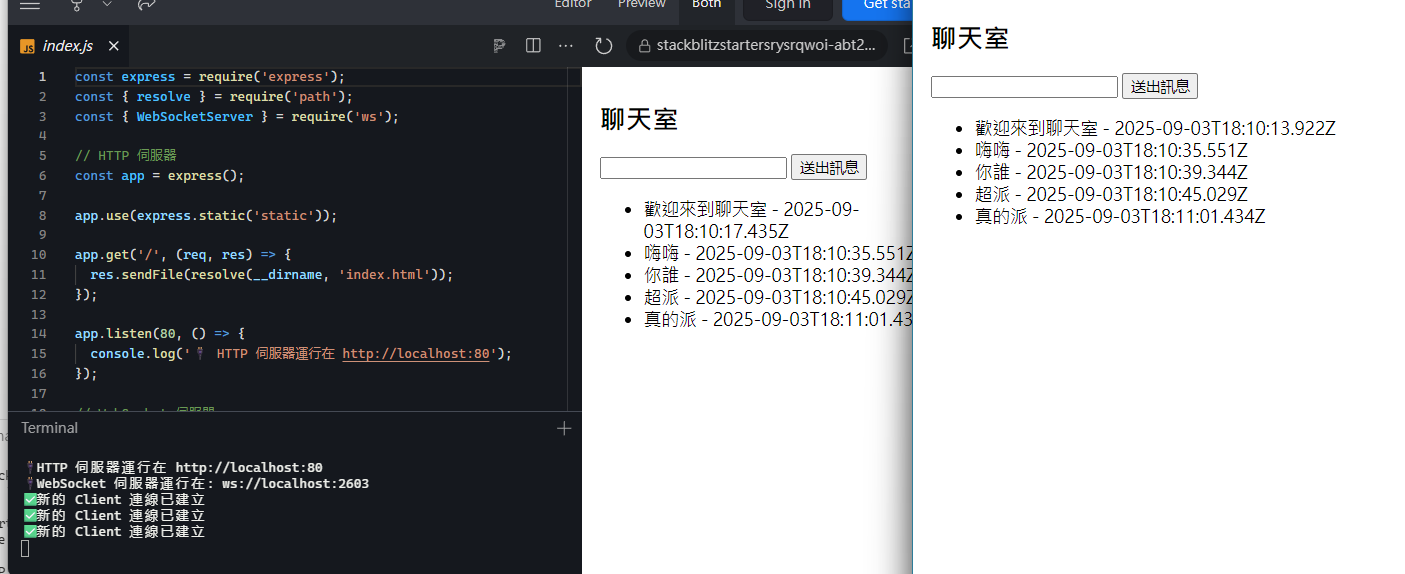

Stackblitz 建立的 Express 範例已經寫好一個 HTTP 伺服器:

// 在指定的 port 啟動 HTTP 伺服器

app.listen(80, () => {

console.log('🔌 HTTP 伺服器運行在 http://localhost:80');

});

WebSocket 在瀏覽器環境屬於 Web API,可以直接呼叫,但在其他語言環境並不是內建的,需要安裝對應的套件,在 Node.js 的環境下要安裝 ws。

Day-2 有提到 WebSocket 是一種應用層協定,而不同的協定需要不同的 port 來運行。在建構函式 WebSocketServer 帶入指定的 port 號就可以啟動:

const wss = new WebSocketServer({ port: 2603 }, () => {

console.log('🔌 WebSocket 伺服器運行在: ws://localhost:2603');

});

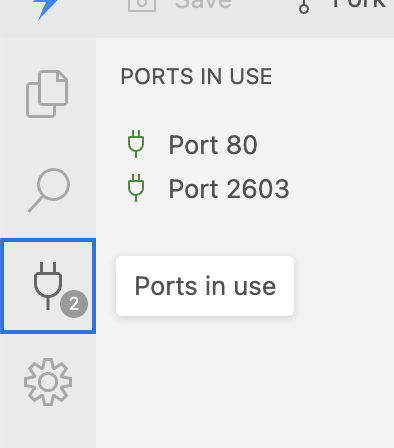

使用 Stackblitz 的話會看到 IDE 左邊的插頭圖示會標示數字 2,代表目前佔用了 2 個 port:

前端會用 addEventListener 來偵測元素是否觸發某些事件,並執行對應函式:

const btn = querySelector('.btn');

btn.addEventListener('click', () => {

console.log('btn 被點擊了');

})

後端則是用 EventEmitter 這個類別(class)來建構 Process 物件來監聽。ws 套件所提供的 WebSocketServer 也是繼承自這個類別。這點也可以從定義檔 @types/ws 中看到:

// WebSocketServer

declare class Server<

T extends typeof WebSocket = typeof WebSocket,

U extends typeof IncomingMessage = typeof IncomingMessage,

> extends EventEmitter { /* 略 */ }

ws 的方法和 jQuery 雷同,呼叫 .on 加上事件名稱就可以監聽:

wss.on('connection', (client) => {

console.log('✅ 新的 Client 連線已建立');

});

jQuery 再戰十年!

wss.on 建立的是後端伺服器本身的事件監聽,connection 事件代表後端在接收到前端連線「成功」時要做的事。callback 帶的參數 client 是被事件捕捉到的前端連線。

在前端建立 WebSocket 連線的方法也很簡單,因為是 Web API,所以不用安裝或載入任何東西,直接呼叫建構函式 WebSocket 即可:

<script>

const ws = new WebSocket('ws://localhost:2603');

</script>

可以看到 URL 是以 ws:// 作為開頭,而不是 http://。

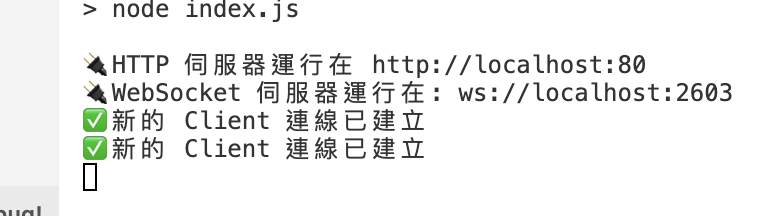

目前的邏輯代表有任何使用者到達首頁時就會發出連線,連線成功的話後端會依照 connection 事件定義的 callback 印出這段 log:✅ 新的 Client 連線已建立:

後端可以寫好預設訊息,在 connection 事件中呼叫 client.send 來對連線成功的使用者打招呼:

wss.on('connection', (client) => {

const helloMessage = {

content: '歡迎來到聊天室',

date: new Date(),

};

client.send(JSON.stringify(helloMessage)); // 新的 client 連上時就傳送 helloMessage

});

ws 套件預期資料必須是 string 或是 Buffer,原因是我們先前提到 WebSocket 協定的封包不是走 HTTP 標頭,而是 WebSocket frame,資料類型的 frame 僅支援 text frame 和 binary frame。

所以把 helloMessage 這個物件傳送出去會失敗,必須先透過 JSON.stringify 轉成 string,而 string 就會被 ws 編碼成 text frame。

前端則是用 .onmessage 事件來處理後端發出的 .send,資料會在 event.data 裡面,前端的 WebSocket API 會自動處理 frame 的內容,text frame 會轉成 string,binary frame 會轉成 Blob 或 ArrayBuffer。

:::warning

注意 Buffer 是 Node.js 環境才有的格式。

:::

記得用 JSON.parse 解碼剛剛被轉換成 string 的 helloMessage:

<script>

ws.onmessage = (event) => {

// 還原資料

const message = JSON.parse(event.data);

const chatBox = document.getElementById('chat-box');

// 將收到的新訊息同步更新到畫面上

chatBox.innerHTML += `<li>${message.content} - ${message.date}</li>`;

};

</script>

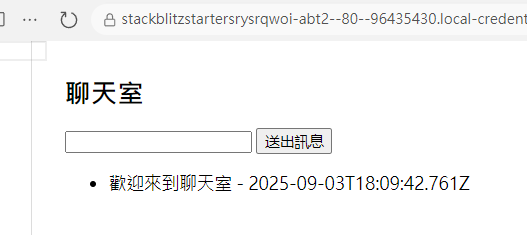

成功的話就可以在畫面上看到預設訊息囉:

後續只要後端有執行 .send,都會觸發前端的 .onmessage,持續更新 innerHTML 來顯示最新訊息。

前端傳輸資料的方法也是呼叫 .send。這邊可以設計一個按鈕的 click 事件,把輸入框的內文送出,資料一樣要先透過 JSON.stringify 轉換:

const inputMessage = document.getElementById('input-message');

const btnSend = document.getElementById('btn-send');

btnSend.addEventListener('click', () => {

const content = inputMessage.value;

if (!content) {

return;

}

const data = {

content,

date: new Date(),

};

ws.send(JSON.stringify(data));

inputMessage.value = '';

});

後端需要在 connection 事件中定義接收資料的事件監聽,事件名稱固定為 message:

client.on('message', (data) => {

const message = JSON.parse(data.toString());

// 廣播給連線中的所有 client

wss.clients.forEach((c) => {

c.send(JSON.stringify(message));

});

});

ws 套件的行為跟瀏覽器不太一樣,接收資料時統一會轉換成 Buffer,所以後端收到的 data 不能直接拿來用,需要額外處理。確定原始資料一定會是 string 的情況下的話就可以用 .toString() 解碼。

最後透過 WebSocketServer 的屬性 .clients 取出連線中的所有實例並推送新的聊天訊息,就能達到廣播的效果,讓聊天室的每個人都能接收到。

可以多開視窗來模擬多位使用者的操作,後端的終端也可以看到陸續建立連線的 log。在各自的視窗輸入訊息,也都能即時同步收到:

目前只有示範基本的收發事件,不過 WebSocket 的固定事件就只有 4 種:

open - 連線建立message - 處理 .send

close - 連線關閉error - 發生錯誤需要留意的是前後端的方法與格式差異。在傳輸資料時,各自的 API 都會把原始資料轉換成對應的 frame,但接收資料時後端最終會取出 Buffer:

| 終端 | Client | Server |

|---|---|---|

| API 來源 | 瀏覽器原生 | ws 或其他函式庫 |

| 傳輸格式 | string | Blob | ArrayBuffer | string | Buffer |

| 接收格式 | string | Blob | ArrayBuffer | Buffer |

雖然還是有提到一點 TypeScript,但如果能看到型別的原始定義,個人認為對兩端的差異會更清楚。後續正式製作專案時也都會以 TypeScript 為主唷!